|

|

|

|

2009年2月6日 |

|

||

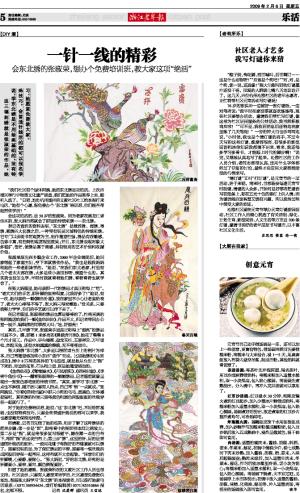

| 一针一线的精彩 会东北绣的张淑荣,想办个免费培训班,教大家这项“绝活” |

| “我们社区有个退休阿姨,她的东北绣是项绝活。上次西湖区举行非物质文化遗产调查,我们把她的作品推荐上去,顺利入选了。”日前,地处杭州城西的文教社区社工给本报打来电话,“她有个心愿,想免费办个‘东北绣’培训班,你们能否帮她招些学员?” 会这项绝活的,是58岁的张淑荣。因为老家在黑龙江省佳木斯,张大妈自然就会了那里的传统刺绣——东北绣。 据记者查到的资料表明,“东北绣”是继苏绣、蜀绣、粤绣、湘绣四大名绣之后,一种带有明显区域特色的传统刺绣。它专门以表现书画观赏为主,制作随意性强,绣品有浮雕感,色彩丰富,有独特的观赏视觉效果;并且,东北绣表现对象大多粗犷、苍茫,使绣品富于美感,具有较高的艺术价值和收藏价值。 张淑荣原先在乡镇企业工作,2000年企业倒闭后,她回家做起了家庭主妇,空下来就绣些作品。“我也是跟我妈妈和她的一些老姐妹学的。”她说,“在我们东北老家,村里有几个老太太都在绣,大多是些小孩围脖呀、横匾什么的。其实我也没怎么学,年轻时我就看着她们绣,看着看着也就学会了。” 在张大妈眼里,她母亲那一代的绣品才真正称得上“绝”。“老太太们的手艺,那针脚的细密程度,比我好多了!”她说,有一次,她母亲的一幅《鲤鱼卧莲》,放在家里不小心让老鼠给咬了,老太太心疼得不得了,张大妈只得安慰她:“没关系,只要我努力学学,你们的手艺就可以传下去了。” 在记者眼里,张淑荣的绣品也算是够棒的了。性格直爽的张阿姨送给我们一幅《金鱼娃娃》,作品不大,但记者带回办公室一展开,编辑部的同事都大叫:“哇,好漂亮!” 其实,几年绣下来,张淑荣手里真正称得上“漂亮”的绣品可真不少。瞧,那幅1米多高的《嫦娥奔月图》,她花了整整8个月才完工。作品中,亭台楼阁、盘龙玉柱、五彩祥云、万年青松、奔跑玉兔,还有水袖飘飘的嫦娥,无不栩栩如生。 张大妈绣“东北绣”,大多是以图画或台历上的图片为样本,自己再随意添加些小东西“创作”而成。比如她绣的《马到成功》,图中8匹神态各异的飞马造型,就是她从台历上“描”下来的,旁边的花草、石头和山峦,则是她随意添加的。 《金鸡仙花》、《鸳鸯嬉水》、《丹凤朝阳》、《昭君出塞》、《李密牛角挂书》……翻看张淑荣的一幅幅绣品,记者眼前就像呈现出一张张色彩艳丽的传统书画。“其实,要学习‘东北绣’一点也不麻烦,刚开始只要有人指点,自己再‘悟’一点就成。”张阿姨说,“你看《昭君出塞》中那只小狗的毛毛,黄黑色,立体感挺强吧,其实绣的时候只需将黄色和黑色两股细细的丝线穿在一起就行了。” 对于她的免费培训班,她说:“这‘东北绣’吧,不用绘画基础,也没有特殊技巧,只要会些普通针线活的都可以来学,我也愿意毫无保留地传授。” 经请教,记者首先做了她的徒弟,初步了解了这种绣法的简单步骤:第一步是“画”,即将看中的图画样本同比例放大;第二步是“描”,就是将很多复写纸铺平,摊在薄一点的白布下,将画“描”到这块白布上;第三步“绣”,这里的针,用的是普通做针线活的细针,一般用花绷子将描好的布绷紧就可以绣了。需要说明的是,为了保证绣品的平滑,需要将一根丝线拆成两股后穿在一起再用,这样布就不大会起皱。“注意你们的针脚噢,心要静,要耐心。”张大妈说,“好的东北绣,讲究的是针脚要小、要密、要匀,颜色搭配要好。” 知道了她的愿望,张淑荣所在的文教社区工作人员也很支持。社区表示,只要有人愿意来当学员,社区愿意免费提供场地。想跟张大妈学习“东北绣”的本报读者,可以拨打她家电话联系:(0571)88954434,或打给编辑部(0571)85310864报名,名额不限。 记者 沈爱群 通讯员 王雪球 |

|

收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 |